お世話になっているお寺さんにお中元を贈りたいけれど、何が良いか分からず「現金」を考えている方も多いはず。

でも、いざ準備しようとすると「お寺にお中元で現金は失礼?」「のし袋はどうすればいい?」「郵送(現金書留)でも大丈夫?」と、次々に疑問や不安が湧いてきますよね。

結論から言うと、お寺さんへのお中元は現金でも全く問題ありません。

この記事では、お寺さんへ現金を贈る際の正しい作法として、

- 現金で贈る場合の「お盆礼」としての考え方と金額相場

- のし袋の種類や、迷いやすい表書きの書き方

- 遠方から現金書留で送る際のマナーと、添える一筆箋の文例

などを、生活者目線で分かりやすく解説します。

長年お世話になっているお寺さんへ、失礼のない形で感謝の気持ちを届けるためのお手伝いができれば幸いです。

お寺にお中元で現金を渡すのは失礼?

お世話になっているお寺さんにお中元を贈りたいけれど、「品物ではなく現金でも失礼にならないかな?」と迷う方も多いですよね。

一般的に、お中元やお歳暮に現金を贈るのはタブーとされることが多いですが、お寺さんの場合は現金でのお届けも全く問題ありません。

むしろ、お寺さんへ感謝の気持ちを込めてお渡しする現金は「お盆礼(おぼんれい)」と呼ばれ、古くからの慣習として定着しています。

「何をお贈りすれば喜ばれるか分からない」「遠方でお供え物を持ち込めない」という場合でも、お盆礼として現金を包むのは、お寺さんにとっても失礼のない、丁寧な心遣いとして受け取ってもらえます。

ただし、お墓の管理料を別途納めている場合は、必ずしも贈らなければならないものではありません。あくまで「日頃の感謝を伝えたい」という気持ちを形にするもの、と考えておきましょう。

お寺へ贈る「お盆礼」の金額相場はどのくらい?

「現金で贈ろう」と決めたあとに、次に悩むのが「いくら包むか」ですよね。お寺さんへのお中元(お盆礼)の金額に厳格な決まりはありませんが、一般的には3,000円~5,000円ほどを包む方が多いです。

- 普段のお付き合い:3,000円程度

- 特別にお世話になった年:5,000円~10,000円

お中元の品物を購入する際と同等の予算と考えれば間違いありません。金額の多寡よりも、定期的にお寺を気にかけているという姿勢が何よりの供養になります。

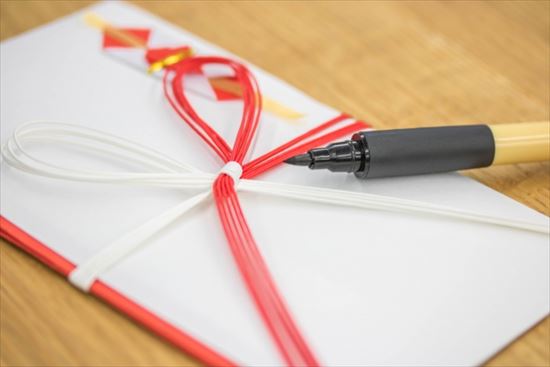

お寺へのお中元(現金)を入れるのし袋と書き方

お寺さんへ現金を贈る際、そのまま封筒に入れるのではなく、きちんとした「のし袋」や「白封筒」に包むのがマナーです。

のし袋の種類と選び方

お寺さんへのお中元(お盆礼)には、基本的に水引のない「白無地の封筒」を使うのが最も丁寧で無難です。

郵便番号の枠がない「二重封筒」であれば、慶弔問わず失礼になりません。

水引を使う場合は、地域の風習にもよりますが「紅白の蝶結び」を選びます。ただし、あくまでお寺の方(住職)への感謝の品ですので、仏事用の黒白は避けるのが一般的です。

表書きの書き方と注意点

表書きは、のし袋の表面中央上部に、薄墨ではなく普通の黒墨で書きます。

筆ペンや毛筆で丁寧に記載することが大切です。

裏面左下には、あなたの名前を記載するのが一般的です。

- 一番おすすめ:「お盆礼」または「御礼」

- 間違いではないが注意:「お布施」

※ お布施は本来、法要の読経や寺院への寄付・感謝金を指すため、日常的なお中元(お盆礼)とは用途が異なります。

ここで迷いやすいのが「お供え」という書き方です。

「お供え」と書くと、住職への感謝ではなく、ご本尊(仏様)へのお供え物という意味合いが強くなってしまいます。

お中元代わりとして、お寺さんへの日頃の感謝を伝えたい場合は、「お盆礼」または「御礼」と書くのが最もスマートで、意図が正しく伝わります。

お寺に現金書留で送る際の注意点と一筆箋の書き方

遠方にお住まいで直接お寺に伺えない場合、現金書留でお送りしても失礼にはあたりません。ただし、現金書留の封筒に直接お金を入れるのは避けましょう。

送り方の手順

- のし袋(または白封筒)に現金を入れ、表書き(お盆礼など)を書く

- 現金書留専用の封筒に、1の袋を入れる

- お寺への感謝を伝える「一筆箋(短い手紙)」を同封する

現金書留の封筒には少し厚みのあるのし袋も入ります。袋を二重にすることで、より丁寧な印象になります。

一筆箋(添え状)の書き方【1枚で収まる文例】

長い手紙である必要はありません。一筆箋1枚にさらっと収まる、おすすめの文面を紹介します。

【文例】

「日頃より、先祖の供養を賜り心より感謝申し上げます。

本来であれば拝眉の上(直接お会いして)お礼申し上げるべきところ、遠方のため書留にて失礼いたします。

心ばかりのお盆礼ですが、どうぞお納めください。

暑さ厳しき折、皆様どうぞご自愛くださいませ。」

このように、「遠方のため郵送であること」「お盆礼であること」を書き添えるのが、お寺さんへの優しいマナーです。

一筆箋は、文房具店や100均で販売されている「一筆箋」を使うか、白い便箋に同じ内容を丁寧に手書きすれば問題ありません。

事前に電話は必要?

初めて現金書留で送る場合は、事前にお電話で「お中元の代わりにお盆礼を郵送させていただきます」と伝えておくと、お寺側も安心です。

ただし、毎年恒例になっているのであれば、無理に電話をして住職の手を止める必要はありません。一筆箋を添えて丁寧にお送りすれば、十分お気持ちは伝わりますよ。

さらに詳しく知りたい方へ(お中元の基本マナー)

お寺以外にもお中元を贈る予定があり、時期やマナー全体を確認したい方は、こちらも参考になります。

【お中元のマナーに関する記事】

>>お中元の意味と時期とマナー

>>>>法要のお返しとお中元の時期が重なる場合の考え方と文例

まとめ

お寺さんへのお中元は、品物ではなく現金(お盆礼)で贈っても全く失礼ではありません。

本来であれば直接お渡しするのが最も丁寧ですが、遠方や事情があって伺えない場合は現金書留を活用しましょう。その際は以下の4点を意識してみてください。

- 金額は3,000円~5,000円程度を目安に

- のし袋(または白封筒)に入れ、表書きは「お盆礼」または「御礼」とする

- 筆記具は薄墨ではなく、普通の黒墨を使う

- 現金だけを送りっぱなしにせず、一筆箋を添えて感謝を伝える

お寺さんとの関係を大切にしたいというあなたの気持ちは、丁寧な作法を添えることでより深く伝わるはずですよ。

コメント