四国八十八ヶ所の納め札に込められた深い意味や、その書き方、色の象徴となる意味、そして願い事の四文字熟語の願意に迫ります。

霊山寺から始まる神聖な巡礼の世界で、お遍路の心を知り、お札の奥深さを垣間見ることで、巡礼者の心意気や祈りの深さに触れ、四国霊場の魅力を解き明かします。

お遍路の必需品、納め札の書き方で悩む願意の書き方は四文字熟語一覧を掲載しました。納め札の年齢や住所の書き方も紹介します。

納め札が語る、祈りと願いの物語に心を寄せ、四国八十八ヶ所の巡礼者たちが紡ぐ奥深い旅路に同行しましょう

四国八十八ヶ所の納め札の書き方と由来

ここでは、四国八十八ヶ所の納め札の書き方を紹介します。

納め札の書き方

基本情報の書き込み

納め札の左右には、自分の基本情報を書きます。

これは、氏名・住所・訪れた日付です。丁寧に書くことで、後の参拝者やお寺の方が確認しやすくなります。

(住所は番地まで書かなくても良しとされています)

年齢の記入

納め札には、左下に年齢を書くスペースがあります。

数え年での記入が一般的ですが、満年齢(実年齢)に1歳加算しても問題ありません。自分が理解しやすい形で年齢を表記しましょう。

納め札において年齢を表記する際には、数え年(満年齢または実年齢に1歳加算しての表現)のいずれも適切です。

一般的に、巡礼者は数え年(実際の年齢に1歳を加えたもの)を記載しますが、数え年は理解しにくい場合がありますね。

仏教の観点から見ると、人がこの世に生まれる瞬間が0歳であるとされますが、実際には胎内での生命の芽が約10か月前から存在していると考えられます。

このため、数え年では出生時を1歳とみなします。対照的に、満年齢は出生時を0歳とし、元日を迎えた瞬間に1歳を追加します。

もしその年の誕生日を迎えている場合は、実年齢に1歳を追加します。また、誕生日を迎えるまでには2歳を追加します。

心のこもった願意の表現

納め札には巡礼の際の心情や願い事を込めることができます。短い言葉や四文字熟語、心の中での祈りを裏面に記入しましょう。この部分は個人の信仰心を表現する重要な場でもあります。

丁寧な文字での記入

納め札は後の人が見ることも考慮して、文字はできるだけ丁寧に書くように心がけましょう。美しい(丁寧な)字で書くことが、お遍路の儀式においても大切な要素です。

以上が、四国八十八ヶ所の納め札の基本的な書き方です。

個々のお寺や納め札によって微妙な違いがあるかもしれませんが、基本的なガイドラインとしてこれらのステップを守ることで、お遍路としての儀式を行うことができます。

納め札を貼る由来

四国八十八ヶ所霊場のお遍路さん巡礼用品で欠かせないのが納め札ですが、その由来には複数の説が存在します。

一説によれば、逆打ちで弘法大師様を追いかけ、何かしらの啓示を得ようとする巡礼者が四国八十八ヶ所の寺を巡拝しながら、各寺に自らの住所・氏名・訪れた日付を丹念に書き留め、自身が弘法大師様の足跡を追ってお参りしていることを表現するために、お札を寺に貼り付けていたとされています。

この特別なお札は「せば札」と呼ばれ、現代の納め札の原点と見なされています。

四国八十八ヶ所の納め札の色の意味

納め札は自らが購入するものです。

一番札所の霊山寺はもちろん、八十八番札所の大窪寺や他のお寺でも入手できますが・・・

順打ち(四国を時計回りに巡ること)であっても、

逆打ち(四国を反時計回りに巡ること)であっても、

順番通りに巡礼するという厳格な決まりはなく、順不同でも問題ありません。

お遍路の旅は行きやすい場所から始められるので、事前に納め札を用意しておくと便利です。

納め札の必要な枚数は、各寺で本堂に1枚、お大師堂に1枚(88×2=176枚)が最低限必要です。

お接待を受けた際やお遍路同士の交流時に名刺代わりとなることもあるため、最低限の枚数よりも少し多めに持っておくことがおすすめです。

納め札の色にはいくつかの種類がありますが、初めてのお遍路ならば白色の納め札が適しています。

これは、インターネットなどで購入すると現地よりも手頃な価格で手に入り、事前に記入しておけるので安心です。

今は事前に、インターネットを通して購入する事ができます。

現地で購入するよりも手頃な価格で手に入るうえ、何よりあらかじめ記入しておくことが出来るので安心です。

納め札の巡礼回数による色分け

納め札の色は巡礼回数によって変わります。

納め札の色の区別は何回巡礼して結願したかで変わります。

結願(けちがん)とは、八十八ヶ所すべてを巡礼し終えることをいいます。

- 白:1~4回

- 緑(青):5~7回

- 赤:8~24回

- 銀:25~49回

- 金:50~99回

- 錦:100回以上

100回以上の巡礼を成し遂げた巡礼者が使用する滅多にお目にかかれない錦の納め札ですが、このような柄です。

(私も現物はまだ見たことがありません)

錦札は、錦の織物でできた納め札とされていますが、その取得は一度の巡礼でも非常に過酷な試練です。

過酷な巡礼を何度も繰り返し、更に金札や錦札などに至るというのは、まさに厳しい修行の積み重ねを示しています。

50回や100回以上、八十八ヶ寺を参拝することは、その巡礼者が相当な精進を積み重ねてきたことを物語ります。

このような修行を積んだ方々には、尊敬の念が抱かれることでしょう。遍路修行から生じる功徳の重さは計り知れず、その偉業に対して心からの敬意を表します。

かつては、信仰の深さゆえに金札や錦札を刻んで、それを薬と一緒に摂ると効果が増すと信じられるほどでした。

納め札の願い事の書き方と願意の意味

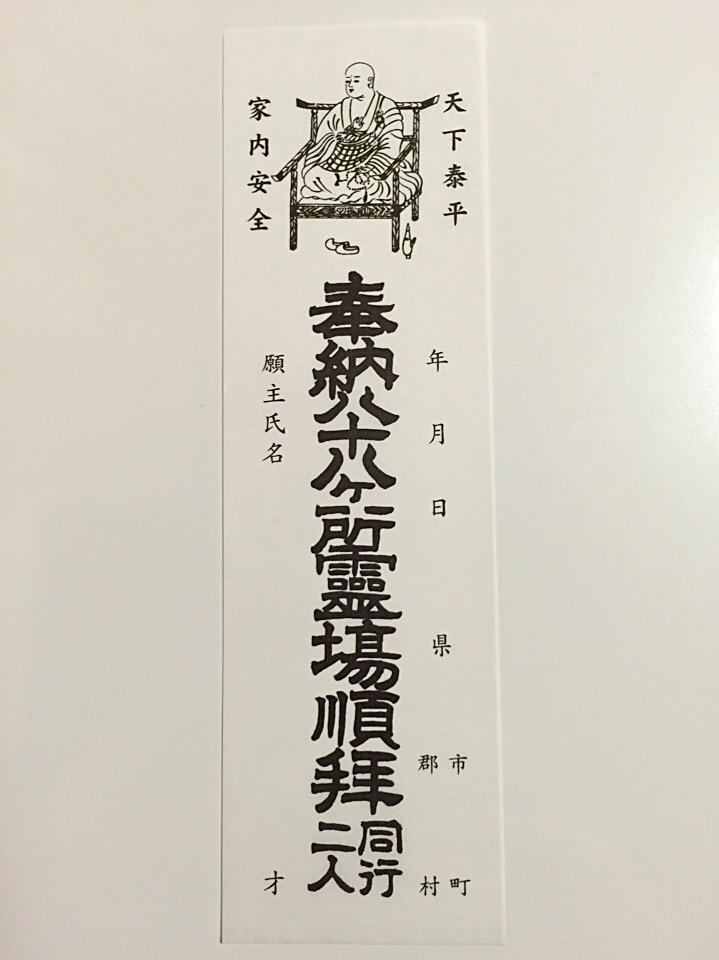

納め札の上部には、弘法大師様が描かれ、その両脇にはすでに「天下泰平」「家内安全」などが記されています。

一般的には、これらの基本的なお願いは表面に書かれており、その他の個別のお願い事は裏面に記すのが通例です。

願い事を簡潔に表現するために、納め札ではお願い事(願意)を四字熟語で表現するのが一般的です。

総合的な願いを成就させたい場合には、「心願成就」「諸願成就」「開運成就」などが挙げられます。

納め札の願意記載例

家庭・家族・子宝・安産

・求児成就・夫婦和合

・子授成就・子授安産

・安産祈願・子育安全

・家門繁栄

恋愛・人間関係

・良縁成就・恋愛成就

・良縁満足

仕事・金運

・事業繁栄・商売繁盛

・立身出世・社運隆昌

・上棟安全・工場安全

・工場安全・社内安全

魔除け・守護

・除災招福・開運厄除

・災難消除

健康・長寿

・無病息災・身体安全

・家運長久・息災延命

・身体健全・長寿祈願

・心身堅固・寿命長遠

病気回復

・手術成功・病気平癒

・傷病平癒

(平癒とは病気が全快すること)

交通・運転

・道中安全・交通安全

・海上安全・旅行安全

・事故防止・航空安全

学業・試験

・学業成就・進学成就

・入試合格・合格祈願

・受験合格・必勝祈願

などがあります。

自分のお願いに近い意味を持つ表現を選びましょう。

このなかには無いという場合、例えば「~~~となりますようお導きください」といった形で、ご自身の言葉で書いても問題ありません。

複数のお願い事の書き方

もし複数のお願いがある場合は、例えば表の「家内安全」と「願主氏名」の間に最も重要なお願いを一つ書きます。

さらに裏に「心願成就」といった総合的なお願いを書くという方法もあります。

また、一枚につき一つのお願い事しか書いてはいけないという決まりはありません。

気持ちが込めやすいようであれば、一枚に3つのお願い事を書くことも許容されています。

お遍路の中には、納め札の裏に般若心経を書かれている方もいらっしゃいます。

うるう年に四国八十八ヶ所の逆打ち逆回りをすると

巡礼三回分のご利益といわれるいわれはコチラ

>>四国八十八ヶ所の逆打ちする意味とうるう年に巡礼すると順打ち三回分?

他にもお遍路さんの準備品はコチラにまとめています。

>>四国八十八ヶ所お遍路の旅の準備品と納め札の書き方

2016年の記念散華の台紙を紹介しています。

>>額装はコチラで完璧!自分でもオマカセでも!せっかくなので中央のシールだけでも!

まとめ

四国八十八ヶ所の納め札は、巡礼者の願いと信仰の結晶です。

この旅路では、お札の書き方や色、四文字熟語の願意を通じて深い意味が広がります。

神聖な霊場をめぐり、心の願いを紡ぐ巡礼者たちの足跡を追いながら、納め札の神秘に触れましょう。

四国霊場の魅力と深い意味に包まれたまとめです。この旅で得た感動と祈りを胸に、納め札の奥深さを理解し、心豊かな巡礼の旅に一緒に浸ってみてください。

コメント

四国88ヶ所のお参りを済ませ結願。 あと1番札所に再度参拝し高野山へ行くという人がおられますがどうすればよろしいでしょうか、教えてください。

タカハシノリさん^^

コメントありがとうございます。

そして無事四国88ヶ所のお参りの結願おめでとうございます。

お礼参りですが、高野山はとても広いので、是非バスツアーをおすすめします。

奥之院と金剛峯寺をお参りするのですが、バスツアーであればスムーズにたどり着けますよ。

高野山だけは、実は私もバスツアーを利用したのですが初めてだと、とても一人ではたどり着けなかったと思いましたから^^

無事、高野山で満願成就されることお祈り申し上げます。

タカハシノリさんコメントありがとうございました。