年賀状の「初春のお慶びを申し上げます」の読み方は、「はつはる(しょしゅん)のおよろこびをもうしあげます」になります。

年賀状の中で使う際の初春とは?をはじめ、新年明けましておめでとうございます、謹賀新年、初春、賀正・迎春など、様々なお慶びの賀詞が選べます。

その賀詞の意味や書き方、使い方について例文を交え解説します。

初春には春の始まりや新年のお祝いが込められていますが、目上の方に適切な賀詞の選択も重要です。

年賀状の賀詞は特に目上の人への送付に適しており、丁寧で尊重的な言葉を含んでいます。

例文もついでに、伝統的な賀詞から選ぶ際のポイントや注意点も紹介します。

目上の方への年賀状は、心をこめて選ばれた言葉が大切です。賀詞の使い方や文例、温かい意味深い新年の挨拶を伝えます。

年賀状の初春の意味・読み方と使い方

年賀状に関して初春の表現は、「はつはる」または「しょしゅん」といった二通りの読み方が一般的です。

賀詞とは、新年を祝福するだけでなく、お祝いの言葉としても使用されます。

年賀状でよく見られる代表的な賀とその文章には、以下のようなものがあります。

年賀状に使う代表的な賀詞の種類と読み方

- 明けましておめでとうございます

- 謹賀新年(きんがしんねん)

- 初春(はつはる・しょしゅん)

- 賀正(がしょう)

- 頌春(けいしゅん)

または新年あけましておめでとうございますなど、さまざまな賀詞から選ぶことができます。

特に目に入ることの多い言葉の一つが「初春」です。

この言葉は春らしい明るいイメージがありますが、初春を使う際の正しいマナーを説明します。

初春とは

「しょしゅん」も「はつはる」も読める初春は、その名の通り春の始まりや新しい年のことです。

年賀状に関して初春は、新春と同義として頻繁に使用されます。

なお、初春自体が新年や春の到来を意味する言葉であるため、年賀状に関しては「明けましておめでとうございます」といった挨拶文が要りません。

したがって、「明けましておめでとうございます」は、年賀状に関して通例と挨拶される文であり、使われることが一般的です。

他の賀詞と組み合わせて使用することで、より良い印象を抱くことができます。

一般的には、「初春」と「令和〇年元旦」などの表現を組み合わせて使用することもあります。

初春や新春の賀詞の後には、「明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました」 」などの文言を追加し、挨拶を丁寧に続けることが一般的です。

賀詞が「初春」や「新春」だけで終わるのは、目上の方に対しては失礼とされることがありますので、ご注意ください。

また、短い賀詞(二文字や一文字)は年が明けたことを示すスタンプのような存在と考えれば分かりやすいでしょう。

年賀状で目上の人に適した賀詞は

年賀状を目上の人に送る際には、初春などの二文字の賀詞は避けるべきです。

「初春」という言葉には先に説明した通り、新しい年や春の到来を意味する以外の意味は含まれません。

「初春」だけを使うと、挨拶が欠けているため、目上の方やそちらに関しては注意や丁寧に欠け、失礼になってしまう可能性があります。

目上の人への賀詞として実際には、「賀春(がしゅん)」、「慶春(けいしゅん)」、「頌春(しょうしゅん)」などはあまり一般的的ではありませんし、目上の人に特に適した賀詞とは言えません。

これらの賀詞にはお祝いを伝える「賀」や喜びを表す「慶」、たえる・ほめる「頌」などの文字が含まれており、親しい関係の友人や部下に適しています。

目上の人に適した賀詞として、四文字の賀詞が一般的で目上の人への年賀状においては、より堅苦しい表現や格式高い賀詞が良いでしょう。

例、「謹賀新年(きんがしんねん)」や「恭賀新春(きょうがしんしゅん)」など好まれ、より格式を重んじた印象を与える正式な四文字の言葉が適していると言えます。

そのため、略語とされる2文字の賀詞は、目上の方に対しては控えめに使用するべきです。ここで賀詞について簡単に説明します。

賀詞とは

お祝いの言葉、祝詞(しゅくし)、祝賀の意を述べること、祝いの言葉や文章のことで年賀状にも使われます。

次に、賀詞には、一文字賀詞、二文字賀詞、四文字賀詞、文章の賀詞があります。

それぞれ、意味と読み方を説明します。

一文字の賀詞の意味と読み方

- 「寿(ことぶき)」:めでたいこと、祝い、よろこび

- 「福(ふく)」:幸い、幸せ、幸運

- 「賀(が)」:祝い

- 「春(はる・しゅん)」:年の初め、新春

- 「禧(き)」:幸い、めでたい、よろこび

- 「吉(きち)」:めでたい

二文字の賀詞

- 「賀正(がしょう)」:正月を祝う

- 「迎春(げいしゅん)」:新年を迎える

- 「頌春(しょうしゅん)」:新年をたたえる

- 「賀春(がしゅん)」:新年を祝う

- 「慶春(けいしゅん)」:新年をよろこぶ

- 「寿春(じゅしゅん)」:新年を祝う

- 「頌春(しょうしゅん)」:新年を頌える(たたえる)

四文字の賀詞

- 「謹賀新春(きんがしんしゅん)」:謹んで新しい年をお祝い申し上げます

- 「謹賀新年(きんがしんねん)」:謹んで新年をお祝い申し上げます

- 「恭賀新春(きょうがしんしゅん)」:うやうやしく新しい年をお祝い申し上げます

- 「恭賀新年(きょうがしんねん)」:うやうやしく新年をお祝い申し上げます

- 「敬頌新禧(けいしょうしんき)」 :うやうやしく新年のよろこびをお讃え申し上げます

同僚や部下、後輩、または親しい友人に送る場合でも、二文字の賀詞を使用する際は注意が必要です。

なぜならば、これらの賀詞にはすでに新年のお祝いの言葉が含まれているからです。

手書きメッセージを添える際には、「明けましておめでとうございます」を重複させないように注意し、正しい使い方や選択を心掛けましょう。

同じ情報や意味が重複していることがあり、効果的なコミュニケーションを説得する可能性があります。

例、「頭痛で頭が痛い」という冗長な表現と同じ事になります。

混乱すれば、冗長な表現は同じ意味や情報を重複して含むことで、文が不必要に複雑になり、聞き手や読み手にとって考えるとわかりにくい。したがって、冗長性を気にすることが言語表現の明確さや効果的なコミュニケーションになります。

要点を正しく伝え、余計な情報を省いて、言葉や文章はより明確で効果的になります。

目上の方や有利に対しては、略語とされる2文字の賀詞ではなく、4文字の賀詞を選んで送ることが良いでしょう。

年賀状は目上の人へ初春以外の賀詞と読み方

年賀状の賀詞には、目上の方に初春を使うことが失礼とされるものがあります。

「初春」も実は目上の方に使うべきでない賀詞の1つです。

賀詞の見分け方として、「寿」、「福」などの1文字の賀詞と、「初春」を含む「賀正」、「賀春」、「迎春」、「新春」、「頌春」などの2文字の賀詞は基本的に目上の方には使わないようにしましょう。

目上の人への賀詞としては四文字であれば、失礼にあたりません。

「謹賀新年(きんがしんねん)」は、謹んで新年をお祝い申し上げます。「恭賀新春(きょうがしんしゅん)」は、恭しく新しい年をお祝い申し上げます。

このような4文字の賀詞には、「謹んで」や「恭しく」「頌える(称える)」など、目上の方に敬意を表す言葉が含まれており、目上の方にも使用できる賀詞とされています。

また、賀詞の一文字の意味には以下のような意味があります。

恭しくとは:(恭しくの読み方:うやうやしく)丁寧で礼儀正しい表現をする様のことです。普通の丁寧さや礼儀正しさよりも強い意味。大きな敬意を示さなければならない場面での丁寧さ。

頌えるとは:(頌えるの読み方:たたえる)ほめる。たたえる。ほめたたえる。といったほめ言葉。

これらの賀詞には新年のお祝いを伝える言葉が含まれており、年賀状に4文字の賀詞を載せた場合、「明けましておめでとうございます」などの挨拶は不要で、旧年の感謝の言葉から始めますことが良いでしょう。

文章の賀詞は目上の方にも使える万能な挨拶です。

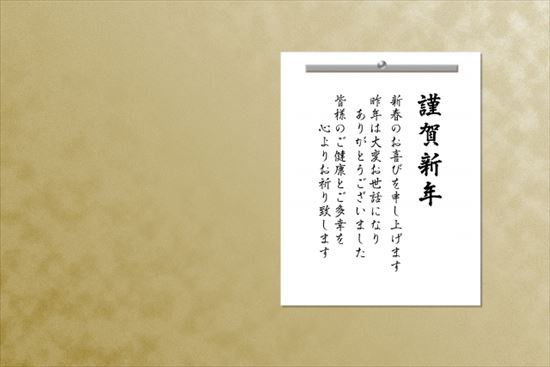

「明けましておめでとうございます」、「新春のお慶びを申し上げます」「初春のお慶びを申し上げます」などが文章の賀詞です。

「初春のお慶びを申し上げます」の文章は、「はつはる(しょしゅん)のおよろこびをもうしあげます」

「新春のお慶びを申し上げます」の文章は、「しんしゅんのおよろこびをもうしあげます」になります。

目上の人に向けてより丁寧な新年の挨拶をするには、

- 謹んで新春のお慶びを申し上げます

- 謹んで初春のお慶びを申し上げます

目上の人はもちろん同僚や部下、友人に同じフォーマットの年賀状の場合でも、これらの賀詞を使えば失敗しにくいでしょう。

「Happy New Year」を使いたい場合、友人には良いですが、目上の方には一般的には使用しない方が良いでしょう。

アメリカなど、クリスマスに向けて送り合うグリーティングカードには「Merry Christmas & A Happy New Year」と書いてありますが、「A」がつくことによって、「よいお年を」という意味になります。

ですので、年賀状で使う場合には「Happy New Year」と書くようにします。

ただし、目上の方には通常使用せず、より日本的な表現を選ぶことが良いでしょう。

年賀状にある初春の読み方と目上の人へ適切な賀詞のまとめ

すべての年賀状には独自の意味が込められています。

初春の賀詞の読み方や使い方、目上の方への配慮、適切な挨拶文について知っておくことが重要です。

賀詞の中でも四文字のものが目上の方への送付にふさわしく、謹んで新年を祝う言葉が含まれています。

また、略語や英語表現は避け、伝統的な日本語の賀詞を選ぶことが一般的です。

こだわりや感謝の気持ちを表す重要な要素となります。

既定文には心温まる賀詞や挨拶を選び、文体にも注意が必要です。

相手の心に届く年賀状を送りましょう。

コメント